みなさん、こんにちは。 “お金の学校”を運営しているコレキヨです。 今回のコラムでは、“上場について”をお話し していこうと思います。 どうぞよろしくお願い致します。  … もっと読む »

みなさん、こんにちは。 “お金の学校”を運営しているコレキヨです。 今回のコラムでは、“上場について”をお話し していこうと思います。 どうぞよろしくお願い致します。  … もっと読む »

こんにちは。 海外における金融の歩みを見てみましょう。 欧米においても1980年頃までは、それぞれの国でさまざまな規制がありました。 とはいえ、英国や米国では債券や株式を使って資金調達するシステムが早くから整い、市場を通… もっと読む »

2017年8月1日、「ビットコイン(BTC)のハードフォーク(分裂)により、ビットコインキャッシュ(BCC)が誕生」しました。 BCCは当初、マイナー(採掘者)の数とスキルが不足していたため、一部の市場参加… もっと読む »

前回に続いて、子供に教えたい金融知識の本ですが、まだ乳幼児の娘には早いと思いつつ。 将来正確な知識を娘に教えるために読んでみました。 この本が生まれたのは弁護士の著者が自身の13歳の息子さんにお金と投資と株… もっと読む »

国際的に金融自由化とグローバル化が進み、莫大なマネーが利益を求めて世界中を駆けめぐるようになりました。さまざまな金融市場が拡大し、「証券の時代」「マネー資本主義」という言葉が多用されました。 しかし、それを… もっと読む »

東芝メモリー事業部売却において、ウエスタンデジタルがKKRと共同で東芝のメモリー事業買収で再提案をしたと報道されている。 現時点では米ベインキャピタルと産業革新機構、日本政策投資銀行で構成する日米韓連合が優… もっと読む »

さて、戦後から私の生まれた1982年ごろまでは、 銀行が金融システムの支配的な存在として機能し、国民の金融資産の大部分を集めて、その大半を大企業融資に向けていた時代です。 金利規制や縦割りの業態別業務規制が厳しく、金融機… もっと読む »

この本は、現役の外資系金融マンである著者が、「自分の子供に教えておきたいお金の話」をまとめた書籍です。 私の娘は現在1歳7か月ですが、昨今の景気の不安定さや、下流老人の話題を聞くにつけ、やはり幼い頃からしっかりとしたお金… もっと読む »

ついに日本銀行が設立された時の話です。 今の中央集権金融システムはここからが本当の始まりになりました。 明治政府は、銀行制度の確立を目指して、1872年(明治5年)に米のナショナル・バンク制度にならった「国… もっと読む »

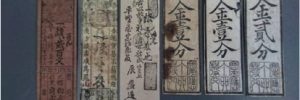

ついに貨幣が統一されます。 江戸幕府では、商人から御用金を徴収していました。御用金とは、幕府の財源が不足したときや臨時の支出を補填するために商人から徴収していたものです。 この御用金には利子がついており、現… もっと読む »

戦国時代になると、明の政策変更や銅不足から日本に銅銭が入ってこなくなります。 皇朝十二銭以降、長い期間日本では貨幣が鋳造されていませんでしたが、戦国大名の命令によって、武田信玄の甲州金や豊臣秀吉の金貨、銀貨などが次々と鋳… もっと読む »

今回ご紹介するのは「寄附金控除」です。 サラリーマンが寄附をすることなんてないと思うかもしれませんが、今人気沸騰中の「ふるさと納税」を利用した寄附金控除をご案内いたします。 ふるさと納税によっ… もっと読む »

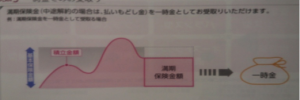

『解約時には一時所得控除が受けられるので、投信の20%課税よりかはお得』 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合 【算式】 一時所得の金額 = 満期保険金 -(支払保険料総額―剰余金)-50万円(50… もっと読む »

最近、ニュースなどでも話題になっている、超高齢社会ですが、まずは、超高齢社会の定義。 皆さんは、ご存じでしょうか? これは、専門家でも間違って言葉を使っているので、知らない方がほとんどです。 総人口に対して… もっと読む »

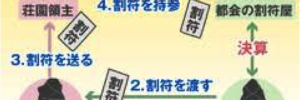

ちょっと聞きなれない言葉の題名ですね。 先に答えをお伝えすると割符は手形、土倉は質屋、合銭は銀行のようなものです。 渡来銭が流通する13世紀後半になると、「割符(さいふ)」が登場します。「割符」とは、遠隔地… もっと読む »

会社から源泉徴収税を天引きされるサラリーマンが少しでも節税する方法はないか、そんなことを誰しも考えると思います。 今回はサラリーマンが出来るちょっとした節税方法をご案内します。 金銭として支払われる基本給な… もっと読む »