今回は金属貨幣の始まりについてです。

普段使用する硬貨の最初ってことですね。

歴史が進むと、持ち運びのしやすさや貯蔵ができるようにと、物品貨幣に代わって金属貨幣が使われるようになっていきます。

金属貨幣は、はじめは貴金属の塊や砂金など金属の重さによって価値が決まる「秤量貨幣」でしたが、次第に鋳型に金属を流し込み同じ大きさ、重さ、量の貨幣を量産する「鋳造貨幣」が使われるようになり、個数によって価値が決められるようになりました。

この頃から日本だけでなく世界的に経済が大幅に発展していきます。自分の周りだけでなく、遠方の人との共通の言語が生まれたことになるからです。

金融はよく言語に例えられます。理由はお金を持っていることにより、人とのコミュニケーションが円滑になり、信用をすることができるからです。

わが国で最初の鋳造貨幣は、708年に律令政府によって鋳造された有名な「和同開珎」です。

教科書で見たことがある、真ん中に穴の空いたやつですね。

それ以前にも「無文銀銭」と「富本銭」等が存在していたことも記録されていますが、広範囲に渡って流通した日本最古の貨幣は、今のところ「和同開珎」であると言われています。

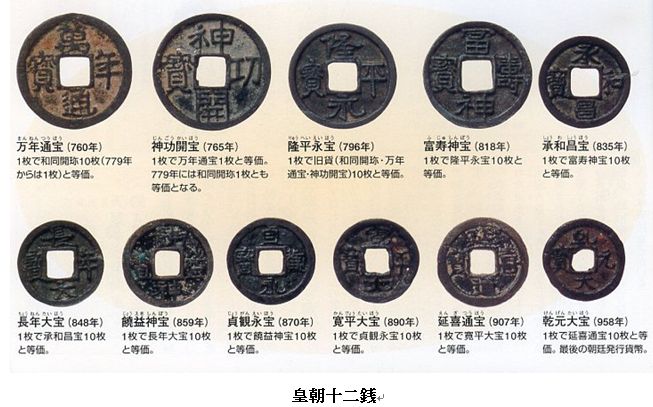

また、和同開珎が造られたあと、奈良時代から平安時代にかけて、「皇朝十二銭」と呼ばれる十二種類の銅銭が公式に発行されました。

政府発行が中心となっているこの頃からお金は何の信用で発行されてるかが重要な要素となっていきます。

コラムニストについて

- 会社員として勤務しながら副業でビジネス活動を開始。 失敗を繰り返すも這い上がり、通算11年の会社員経験を経て独立。 失敗の経験を生かして、今では多角的にビジネス活動をしており、将来の不安は無くなる。 現在では過去の自分と同じ不安を持つ方に「日本一気軽な相談役」として副業アドバイスを行いながら、将来の為の資産形成の啓蒙活動も行っている。

最新の投稿

学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関

学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関 学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関

学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関 学び2017.12.11日本の直接金融について

学び2017.12.11日本の直接金融について 学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

Posted

Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜

金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない

一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック

③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック