先に行われた平昌オリンピック。

日本人選手の過去最高のメダル獲得に、日本も大いに盛り上がりましたね。

羽生選手の2大会連続の金メダル獲得には感動したかたも多いのではないでしょうか。

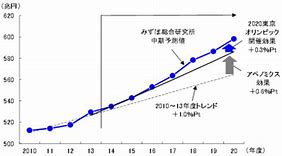

さて、2020年東京オリンピック・パラリンピックの経済効果は開催前、開催後を含め18年間で約32兆円と予測され、景気回復傾向の日本にとって最大のイベントとなります。

ますます楽しみですね!

訪日外国人客数も年々増加しており、日本での消費も3兆円を超えるなど日本のGDP(国内総生産)の約6割を占める消費にも大きく影響が出てきます。

東京オリンピック・パラリンピックは同時開催で経済効果は、テレビなど放映権が大幅に上昇し、世界的にも視聴率は上がり放映権の単価が上昇することが予測されます。

また、同時開催によってチケットの単価が上昇することが期待されています。

ここまでのチケット売上予測では、会場費や運営費などのコストを差し引き効果は約1,077億円となります。

東京都では、大会招致が決定された平成25年から32年の大会、大会後の10年、東京における相乗経済効果を18年間で約32兆3,000億円と試算をしています。

試算通りに行けば良いですが、近年、オリンピック・パラリンピックは肥大化し、開催への経費が巨額となり、大会終了後には大会施設が利用されないなどマイナスイメージが残る結果となり、東京の次の開催立候補都市は、パリ、ロサンゼルスのみで、すでに東京大会後の2大会で決定する事態となりました。

しかしながら、昭和39年の東京オリンピックでは、東海道新幹線や首都高速道路、モノレール、国立競技場、日本武道館など数多くの相乗効果が現在でも生かされており、平成24年のロンドン大会では、大会終了後の現在でも交通インフラや雇用、外国人観光客増加など相乗効果が高く評価されています。

レガシー、レジェンドなどの言葉通り、後世に胸を張って伝えていけるオリンピックとなるよう、今後の動向をしっかりと見ていきたいと思います。

コラムニストについて

最新の投稿

学び2018.12.26ネコノミクスについて

学び2018.12.26ネコノミクスについて くらし2018.11.21クレジットカード明細に、身に覚えのない請求が来た時の対処

くらし2018.11.21クレジットカード明細に、身に覚えのない請求が来た時の対処 くらし2018.08.28実家(親の家)の相続について

くらし2018.08.28実家(親の家)の相続について 学び2018.07.09リボ払いの支払いが終わらない2つのカラクリ

学び2018.07.09リボ払いの支払いが終わらない2つのカラクリ

Posted

Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜

金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない

一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック

③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック