ついに貨幣が統一されます。

江戸幕府では、商人から御用金を徴収していました。御用金とは、幕府の財源が不足したときや臨時の支出を補填するために商人から徴収していたものです。

この御用金には利子がついており、現在の国債のもととなっています。

近代における日本の金融は、現在の貨幣体制、金融システムに大きく近づいていきます。

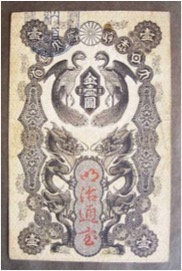

明治政府は、貨幣の統一を目指して「新貨条例」を制定しました。新貨幣は、10進法を採用し、単位も「両」から「円」にあらためました。

1872年(明治5年)には、新紙幣となる明治通宝を発行しましたが、この偽札が多く使われたため、1881年(明治14年)にデザインを一新した改造紙幣を発行しました。

これが、わが国最初の肖像画入りの政府紙幣です。

1877年(明治10年)に始まった西南戦争、戦争資金調達のための大量の不換政府紙幣や不換国立銀行紙幣を発行、貨幣価値の急落と激しいインフレ、それを抑えるために1882年(明治15年)に日本の中央銀行として日本銀行が設立された話に続いていきます。

コラムニストについて

- 会社員として勤務しながら副業でビジネス活動を開始。 失敗を繰り返すも這い上がり、通算11年の会社員経験を経て独立。 失敗の経験を生かして、今では多角的にビジネス活動をしており、将来の不安は無くなる。 現在では過去の自分と同じ不安を持つ方に「日本一気軽な相談役」として副業アドバイスを行いながら、将来の為の資産形成の啓蒙活動も行っている。

最新の投稿

学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関

学び2018.04.10直接金融と市場取引を担う金融機関 学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関

学び2018.03.07間接金融と預貯金取扱金融機関 学び2017.12.11日本の直接金融について

学び2017.12.11日本の直接金融について 学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

学び2017.09.05英米がリードしてきた金融の制度改革

Posted

Posted  金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜

金融の歴史 〜割符、土倉、合銭〜 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その④ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その③ 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その②

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その② 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その①

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 その① 変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由

変額保険の『ユニットリンク』を選んだ理由 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは? 一切外食をしない

一切外食をしない 生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ

生活の質を落とさずにお金を貯めよう! 生活レベルを上げる節約術とは?Ⅱ ③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック

③たったこれだけ! 一人暮らしの生活費を“3万円節約できる” 5つのテクニック